2022年1月に発表された新型Syanapseは、近年のCannondaleの意欲的な取り組みをさらに前進させるような内容でした。35cのタイヤクリアランスを備えたオールロード型バイク、それを活き活きと表現するプロモーション、ユーザーが歓迎する独自規格の排除、そしてSmartSenseという提案。

米国メディア「Bicycling」が4月6日に発表した、今年最高のバイクを7台選出する『Bike Award 2022』の中の1台に「Synapse Carbon 1 RLE」が選ばれたように、新型Syanapseは今後業界トレンドを導き、今起きているマーケットの変化を加速させる象徴的なモデルとなる可能性を秘めています。

今回Cannondale Japanより試乗車を2台お借りして、Meiとともにテストライドを行いました。そこから得られたインプレッションをはじめ、マーケットへのインパクトや未来への可能性について包括的にレビューしていきます。

1. 「Synapse」である意味

5代目となる新型Synapseは、前作に続きエンデュランスカテゴリに位置してはいますが、その精神はレース系エンデュランスだった前作までとはまったく異なるものとなっていました。だから前作をよく知る多くのサイクリストは、新しいSynapseをどう受け入れればよいか掴みきれない状況かもしれません。

Synapse概要

・エアロシェイプになり、重量は前世代と同クラス

・ジオメトリは前世代をほぼ踏襲

・ドロップシートステーを採用しよりスムーズに

・独自規格から汎用規格へ(BB30→BSAスレッド式、Aiオフセット廃止、27.2mm丸型シートポスト)

・タイヤクリアランス32c→35cへ

・ライトとリアビューレーダーと統合した「SmartSense」搭載

Synapseの誕生は今から16年前。Cannondaleはフレーム素材にアルミを普及させたブランドですが、そのブランドによる初めてのフルカーボンロードがSynapseです。またSynapseは、「エンデュランスロード」カテゴリの黎明期に存在したバイクのひとつでもありました。

その後アップグレードを続け、2013年に発表された3代目にはペーター・サガンが乗り、数々のクラシックレースで勝利を挙げたことで、エンデュランスロードの価値を高めていきます。

こうした経緯からわかるように、SynapseはただのCannondaleのエンデュランスロードバイクではなく、既存のマーケットに存在しなかった新たな価値観を切り開いてきたバイクだということが伺えます。そして今作は、これまでで最も大きく価値観を転換させているように感じられます。

だから既存のライダーの中において、新型Synapseに対する印象がバラバラなのは当然のことだし、僕自身もテスト前は、その立ち位置がどうマーケットにインパクトするものなのかがまだ漠然としていました。

少なくとも、前作まではエンデュランスレースで投入されてきたことから「プロが求めるもの」という精神で開発されてきたものが、今作ではレース使用は前提としておらず「ユーザーが求めるもの」という精神に移行しています。だからこれは「プロとは走り方もスタイルも異なる一般ライダーが、プロのためのバイクを必要とするのか?」という本質的な問いに対するアンサーバイクと捉えることもできます。

実際にCannondaleだけでなく、Cervélo CaledoniaやSpecialized Aethosなど、北米メーカーが中心となってプロユースを前提としていないバイクを開発するようになっているのは誰もが知ることです。

その中で国内のマーケットはまだ「プロと同じものを使う」という観念が根強く残っているため、ここでギャップが生じています。ただプロモーションムービー等の内容から、僕たちがこれまでやってきた、そしてこれからさらに取り組みたいスタイルにフィットするであろうことはなんとなくイメージにありました。

まずはバイクの規格から、新しいSynapseの精神がどのようにアウトプットされているか読み解いていきます。

2. ジオメトリと規格から読み取るSynapseの思想

ジオメトリ

第4世代↔第5世代Synapse

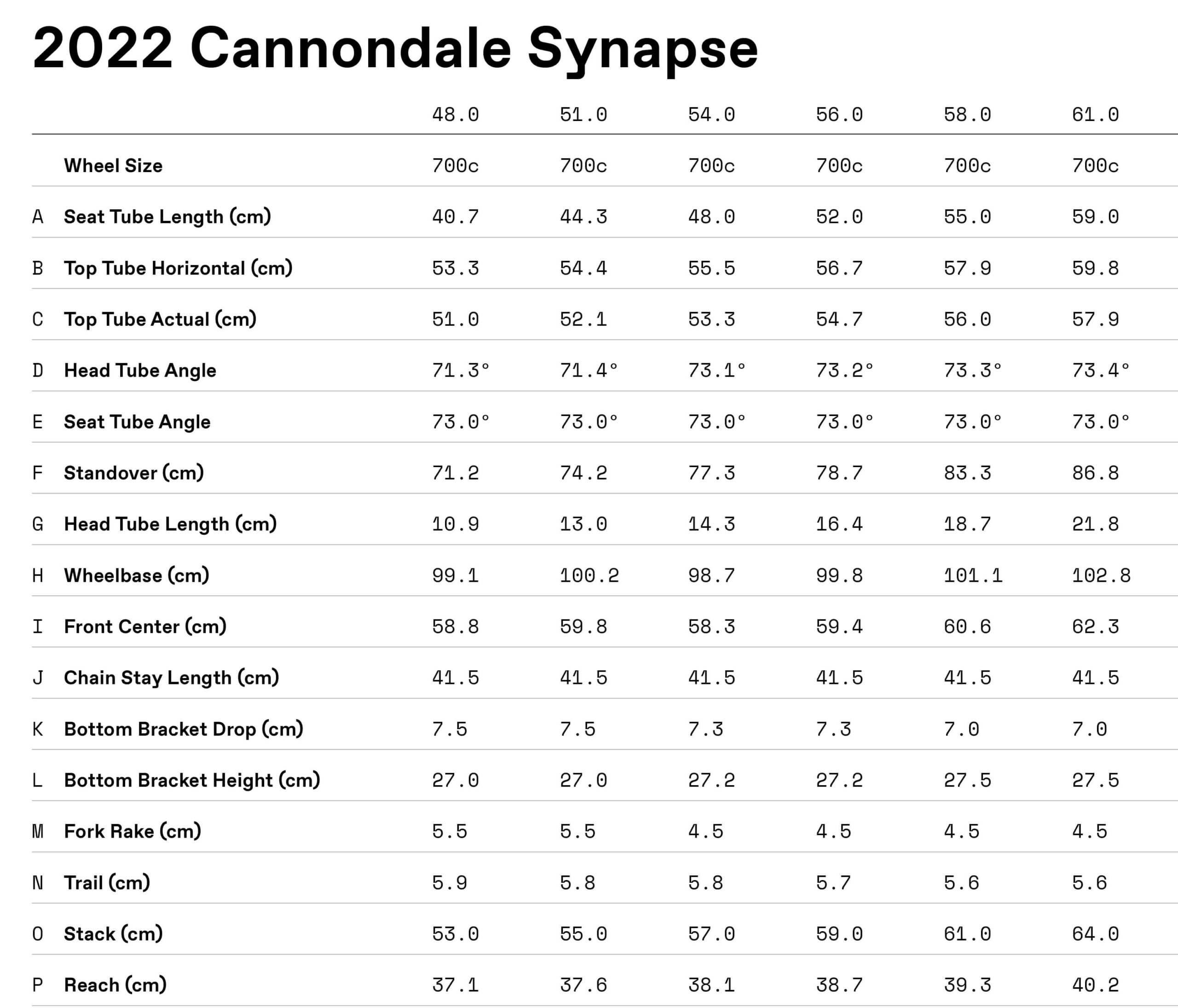

新型Synapseのフレームサイズは48〜61の6種類。

前モデルと比較して外観で最もわかりやすい変化は、ドロップシートステーとトップチューブの傾斜(ただし傾斜が急なため、最小の48サイズだけドロップシートステーではない)。

新型Synapseジオメトリ(公式サイトより)

ジオメトリを見ると、基本的には前モデルを踏襲しています。

スタックとリーチはほぼ変更ありません。エンデュランスモデルらしく、ややリラックスしたポジション。

BBドロップは変わらず低重心。ホイールベースが短くなり、ヘッドチューブアングルはエンデュランス系の中では立っています。

つまり新型Synapseは、エンデュランスロードとして完成されていた前モデルの設計を受け継ぎながら、さらに安定性とより素早いバイクコントロールを両立させようとしたことが伺えます。

フレーム設計

タイヤクリアランスは32cから35cへ拡張されました。完成車に付属するタイヤは30cですが、太いタイヤに換装することでさまざまな路面に対応できるように。

空力的なチューブ形状を採用。高速域で走るためのバイクではないけれど、それでも楽に走れることに寄与するはず。あとはデザイン面での「今らしさ」が出ます。

トップチューブにダボ穴。ここに取り付けられる専用のチューブバッグが発売される予定。

またダウンチューブ下側、リアエンド、フォーク内側などに台座があり、バイクパッキングスタイルも辞さない。

フレームの重量は56サイズで1035g。前モデルから20gしか増えていないとのこと。

ただし完成車トータルで見るとSmartSense一式462gが加算されます。前後ライト分と考えても、少し重量増となる点は留意が必要です。ただレースバイクでもクライミングバイクでもないSynapseの立ち位置からすれば、ここを気にするサイクリストはいないはず。

前世代と比較すると、トレンドのフレーム形状を取り入れることで時代性を反映させながら、路面対応力とパッキング力が拡張し、さらに道の守備範囲が広くなっていることがわかります。

独自規格の排除

BBはBSAスレッド式に

Synapseは、これまでCannondaleが推し進めてきた独自規格を廃止しました。

・ボトムブラケットがBB30からJIS規格のBSAスレッド式に移行。Cannondale専用のBBやクランクセット、アダプターが不要に。

・Aiオフセットの廃止。標準的な12x142mmと12x100mmのハブ間隔によって、マーケットにある「普通の」ホイールが使えるように。

・ケーブルは外付けに。ハンドルバーからダウンチューブのエントリーポートまで露出するためメンテナンスが容易に。

・シートポストは標準的な27.2mmの丸型ポストと外部クランプを採用。

現存する多くのハイエンドロードは、コックピットやシートポストなどを独自規格にすることでメンテナンスを複雑にしてきましたが、新型Synapseは「ユーザーが求めるもの」という精神に忠実となり、フレンドリーな設計に舵を切りました。

4月に発表された新型Topstoneも同様の思想が用いられているため、独自規格から汎用規格の流れはCannondale全体の方針転換だということが読み取れます。

ケーブルルーティングはハンドルの外側に。ライトも有線で給電されるため、1本多くなったケーブルは外観にも影響している

3. そしてSmart Senseという提案

LezyneリアライトとGarminリアビューレーダーが一体化

このようにSynapseのフレームは、前世代をベースにしながら、さらにオールロード仕様に&さらにユーザーフレンドリーにという精神が込められていることが明確です。

そこにSmart Senseがパッケージングされているのが今作。

フレーム設計にSmart Senseが組み込まれているため(あり/なしは選べない)、SynapseはSmart Senseを含めたトータルの体験をレビューする必要があります。

350ルーメンのフロントライト

Smart Senseは、Lezyneのフロントライト+リアライトとGarminのリアビューレーダーを統合したもの。それらをダウンチューブに取り付けられたバッテリーから有線で電力供給し、アプリ上で一元管理するシステム。

これはCannondaleの新たな挑戦として称賛を得るだけでなく、物議を醸すシステムであることは間違いありません。

この使い勝手、正当性や可能性について議論する前に、まずスペック面からメリット/デメリットを読み取ります。

| ライト | フロント: Foresite E350(350ルーメン) リア: HindsiteE85(85ルーメン) *前後が連動した4つの照射パターン *デイライトとして設計されている |

| レーダー | レーダー範囲後方140m *アラートは専用ユニットのほかGPSサイコンやスマートフォンに通知 |

| バッテリー | 節約モード 20時間 フルパワーモード2時間45分 *スマートフォンのモバイルバッテリーとしても使用可能 |

| 充電 | USB-C(約3時間でフル充電) |

| 重量 | トータルで462g |

統合システムのメリットは、デイライトとレーダーという安全性を高める機能を、手間をかけずに使用できるという点(走り出せば勝手に起動する)。デイライトの必要性が広く謳われる中で、ドライバーへの視認性を大幅に向上させることができます。

またこれらをアプリ上で統合管理できるし、充電はバッテリーひとつに集約される。

フレームに埋め込まれたSmart Senseバッテリー

ただし、ライトもレーダーもバッテリーもバイクの一部という扱いなので、簡単に取り外しができません。

つまりSmart Senseが自分たちのスタイルにフィットするかどうかが、Synapseを選ぶ理由に必然的に組み込まれることになります。

だから当然のように、僕たちはこうした疑問を浮かべます。

・バッテリー持続時間は実用性に耐えうるのか?

・フロントライトの明るさは350ルーメンで充分なのか?

・リアビューレーダーは必要なのか?

・これは本当に“スマート”なのか?

これらに対する実際の使用感を、バイクの全体像を絡めながらPart2で語ります。

Part2はこちら