今自転車界は欧米を中心に大きな動きを見せています。

さまざまなニュースが報じられる中、それぞれがどういう背景で起こり、ほかの出来事とどのような相関関係があり、さらに日本にどのような影響があるのか、といった点がわかりづらい状況だと思います。個々のニュースを点ではなく線で把握できるように、影響が大きいと思われる3つのニュースをピックアップして詳しく解説していきます。

text/Tats(@tats_lovecyclist)

1. SRAMによるHammerheadの買収

ここ数年自転車業界のM&Aが活発であることは明らかですが、直近でも大きな動きがあります。

- ・CannondaleがPONグループ傘下に入る(2021年10月)

・DT SwissがディスクブレーキメーカーTrickstuffを買収(2022年1月)

・SRAMがGPSコンピューターメーカーHammerheadを買収(2022年1月)

・ポルシェがeBikeドライブシステムメーカーFazuaの株式を取得(2022年2月)

この中でSRAMのHammerhead獲得に焦点を当てたいと思います。

GPSコンピューター「Karoo 2」 ©Hammerhead

Hammerheadは「Karoo 2」というGPSコンピューターのメーカーで、クリス・フルームが出資してきたことでも知られています(日本では未展開)。

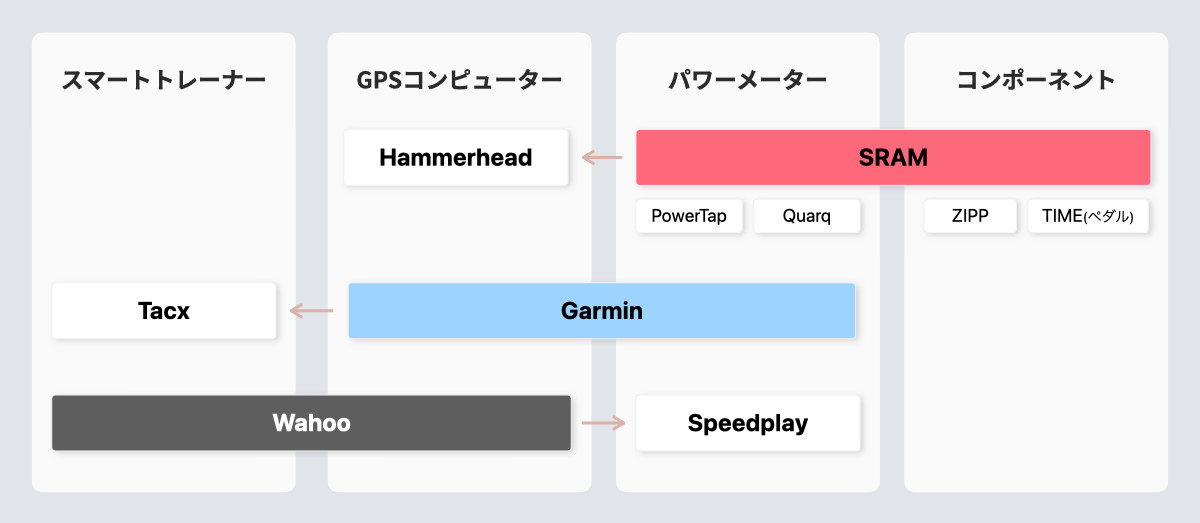

もともとSRAMのポートフォリオにはZIPP、PowerTap、Quarq、TIMEペダルなどがありましたが、それぞれ(グループセット、ホイール、ペダル、パワーメーター)は自転車を構成するいち要素に過ぎませんでした。

そこにGPSコンピュータが加わることで、コンポーネント類がコンピュータ上にデータ統合されることになります。それが何を意味するのか?

競合の動向

ここでHammerheadの競合──つまりEdgeシリーズの「Garmin」とELEMNTシリーズの「Wahoo」の動向を見てみます。

まずGarminは、スポーツテクノロジーの分野では世界で最も優れた流通網を持っており、GPSコンピュータEdgeシリーズで圧倒的なシェアを獲得しているほか、パワーペダルVector3を展開しています。2019年2月にスマートトレーナーメーカー「Tacx」を買収し、その流通網に載せることでスマートトレーナーシェアの拡大を狙っています。

またWahooは、スマートトレーナーでTacxとシェアを二分しており、同時にGPSサイコンのELEMNTシリーズを展開しています。2019年9月にはペダルメーカー「Speedplay」を買収し、新たにパワーペダルを開発しました(2/22リリース)。

GarminとWahooの買収の動きを見ると、明らかにお互いの製品ポートフォリオを意識しており、Garminはスマートトレーナー、Wahooはパワーメーターソリューションを追加することで、ライドに関するあらゆる活動とデータをすべて自社のエコシステムに組み込もうとしています。

そうして集められたユーザーのデータは、製品やソフトウェアの開発、そしてマーケティングなどに利用され、それぞれのエコシステムをより強固なものにしていきます。

カテゴリを横断する3社M&Aの動き

SRAMの将来性

このことから、SRAMがHammerheadを買収した意図も読み取ることができます。SRAMは無線電動ドライブトレインとパワーメーターというデータ資産を所有しており、それらをライドログと統合するためのGPSコンピューターカテゴリを求めるのは必然的な流れです。

Hammmerheadがその役割を担うことで、ライドでシフトする回数・使用するギア・パワー出力といった、ユーザーのパフォーマンスや習慣に関するデータを、GarminやWahooに渡すことなくSRAMが直接把握できるようになります。

SRAMのポートフォリオがGarminやWahooよりも優れているのは、ログデータをコンポーネント類の製品開発にも活用できる点です。スポーツ自転車だけではその応用範囲は多くないかもしれませんが、将来的に成長カテゴリであるeBikeモーターに参入するとなると、マップ/ナビ、アシストレベル、バッテリーのコントロールなど、eBikeに必要なあらゆるシステムがSRAMのプラットフォーム内で動くようになります。

そのためにまず必要なのは、Hammerheadのシェアを伸ばすことであり、そうなればSRAMグループがGarminやWahooと競合する第3の勢力になり得ます。その後の展開次第で、SRAMの自転車界での存在感は今よりも遥かに大きなものになることが予測されます。(ちなみにSRAM、Garmin、Wahooいずれも米企業なのがこの国の仕組みづくりの強さを物語っている)

シマノは?

気になっているのが、SRAMがこうした動きを見せる中、競合であるシマノは独立したポジションを維持し続けているという点です。

つまり、自転車界は今eBikeを中心としてソフトウェアをベースにした統合コンポネントシステムを構築しようと動いており、その覇権を握ったものが強者になる世界になろうとしている中、シマノはドライブトレインの精度を上げることだけに固執し続けているように見えます。

2021年は世界的なサイクリングブームの後押しもあって、シマノは過去最高の売上高と営業利益を記録しました。しかし業界構造が変化していく中で、長期的にはエコシステム戦争から取り残された存在になってしまわないかが気がかりです。

2. Specializedが北米でD2Cをスタート

業界が再編成していくなか、メーカー側の販売方法も変化しつつあります。

直近では、1/20にシマノが日本国内で公式サイクリングオンラインストアをオープンしたほか、2/1に Specializedが北米でバイクのコンシューマーダイレクトセールス(D2C)を開始しました。

特にSpecializedの動きは大きな話題になり、ディーラーにとって気に入らない取り組みであることは明らかですが、1月に発表→2/1にスタートというスピード感で有無を言わさず実行されました(まずは北米のみ)。

この影響について詳しく見てみたいと思います。

SpecializedのD2C背景

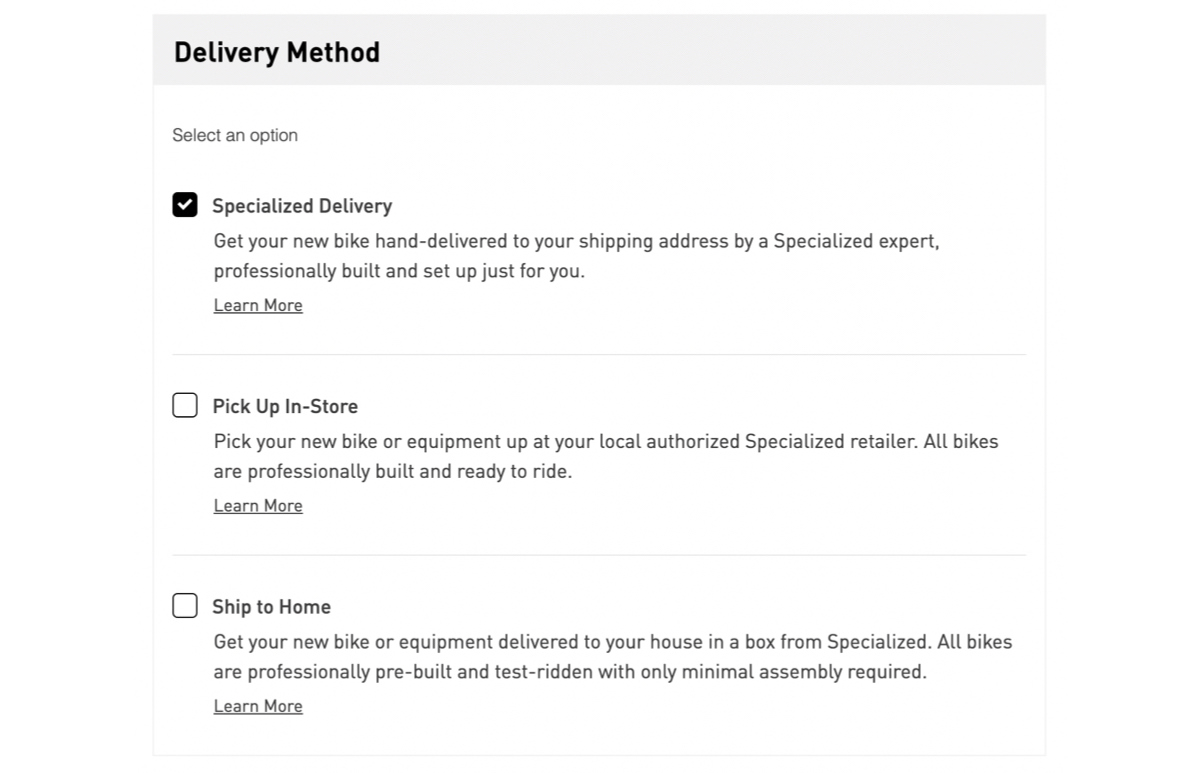

今回の取り組みによって、Specializedのバイクをオンラインで購入する場合、ユーザーには3つのオプションが用意されることになります。

| ① | Specialized Delivery(75%*) |

| Specializedのウェブサイトで購入して、Specializedディーラーが自宅に配送。自宅でフィッティングや簡単なメンテナンス講習を受ける | |

| ② | Pick Up In-Store (50%*) |

| Specializedのウェブサイトで購入して、最寄りのSpecizlizedディーラーに配送。ディーラーが自転車を組み立て、ユーザーがディーラーで受け取る | |

| ③ | Ship to Home(0%*) |

| Specializedのウェブサイトで購入して、ほぼ完全に組み立てられた状態で自宅に直送 |

*()内はディーラーのマージン/いずれを選択しても配送料は$50

今回追加されたのが①と③です(②は日本でも選択可能)。③はいわゆるCANYON方式であり、ディーラーが介入する余地はありません。

「ディーラーを軽視している」という批判的な声は当然挙がっていますが、そもそもSpecializedがD2Cを始めなければならなかった背景には、北米ではTREKやPONグループ*が次々と小売業者を買収していることが要因にあります。

*PONグループはCannondale/Cervélo/FOCUSなどを所有

競合がディーラーによる販売網を抑えていく中で、オンラインに活路を見出すのは必然的な流れでした(ちなみにPONに買収されたチェーン店Mike’s BikeのCEOは「我々はSpecializedやTREKには買収されたくなかった」と話している)。

メーカーの変化が生み出すもの

この選択がSpecializedブランドにどのような影響を与えていくかはしばらく注視していく必要がありますが、現時点で推測できるSpecialized側のメリットは以下のようなものです。

・CANYONのようなD2Cプレイヤーと競争できるようになり、これまでリーチできなかった地域の潜在顧客がターゲットになる可能性がある

・Specializedの販売利益が増え、ディーラーが他ブランドを販売するようになる損失を補填できる

・在庫の割当をコントロールすることで、自社サイトの利益を優先的に確保できる

このことからわかるように、ディーラーからSpecializedへの感情が悪化することは避けられません。

まずは北米からのスタートで、日本への展開がいつになるかは不明ですが、昨年にSpecializedが日本国内のディーラーを絞り込んだことは、国内でもD2Cを起点とした販売網をコントロールできるようにするための布石のように思われます。

消費者としては、購入のオプションが増えて全国どこでもSpecializedのバイクが購入できることになりますが、実店舗の選択肢は狭まるというデメリットもあります。

ただSpecializedのような大手がD2Cを始めたことで、ローカルの自転車ショップの在り方は今後さらに変わっていくのかもしれません。国内の事例で言えば、『EFFECT』や『MAGNET』のようなメンテナンス主体のショップ、『LAVAGGIO』や『SENSHA BICYCLE』のような洗車専門店などがマーケットに受け入れられ始めているように、業界の構造やニーズの変化に合わせた新しい業態は今後も活発化していくだろうと思われます。

消費者に求められるもの

こうした変化の中では、消費者の考え方も変わり、「どのブランドをどのチャネルで買い、どう維持していくか」という視点が影響力を持つようになっていきます。もちろん消費者の住む地域によって状況が異なるため、その視点はさまざまです。

「Z世代は“買い物は投票である”と考える」ということはよく語られますが、Z世代に関わらずあらゆる消費者の選択は自分たちの未来に影響します。それがより良い未来を作るためのものなのか、現時点でメリットを得るためのものなのか、そういった視点を持ちながら、我々は購買行動を見つめ直す時期にあると思います。

*参考:Specialized lays down five big bets with its D2C move(Bicycle Retailer)

3. CyclingTipsがペイウォールを導入

テック系メディア『TechCrunch』『Engadget』の日本版サイトが2022年3月末に更新終了し、5月に閉鎖というニュースは、先般大きな話題になりました。

Engadgetのように、月間3,000万PVあって収益性に問題がなかったと言われるメディアが突然閉鎖するという事実はかなり衝撃的で、閉鎖の経緯は米国本社のグローバル戦略という以外は伝えられていません。

一部では「本社の成長戦略の中で、伸びしろのない日本市場に投資し続けるメリットがないと判断したのではないか」と考えられています。

このニュースを聞いて連想されるのが、サイトの規模は違うものの、昨年終了した自転車メディアの『Cyclist』です(2021年3月末に更新終了し、同年6月に閉鎖)。こちらは運営会社が産経デジタルで、閉鎖の経緯は公表されていませんが、同様に“伸びしろ”という観点を含めて厳しい判断が下されたものだと思われます。

こうしたオンラインメディアが次々と厳しい状況に追い込まれているのは、オンラインメディアのほとんどが広告モデルであることが大きな要因となっています。

広告モデルは収益化のハードルが低いビジネスですが、景気やプラットフォームの影響を受けやすく、長期的な見通しは立てづらいことがデメリットです(特に2020年以降はパンデミックの煽りを直に受けている)。

ペイウォールの導入

こうした市況を受けて、オンラインメディアが今積極的に取り組んでいるのが「ペイウォール」(=コンテンツの有料化)の導入です。 2010年代前半にNew York Timesがその手法を確立したと言われており、今でも成功事例に挙げられます。

海外の自転車メディアにもその流れが押し寄せ、豪州の『CyclingTips』や英国の『Cycling News』が昨年サブスクリプションを導入しました。これにより、毎月一定数以上の記事を読むためには課金が必要になっています。

このモデル転換が成功と判断できるかはまだわかりませんが、CyclingTipsのビジネスを見る限り、メンバーシップと広告モデルをうまく共存させようとしているように見えます。それは自転車界のようなプロダクト主導の業界ならではの特徴ですが、レビュー用のプロダクトや、製品のニュースや専門知識はメーカーとの共生関係なしには成り立たないためです。

課金の壁($3.99/月)が表示されるCyclingTips

メディアの持続的な収益化というのは本当に難しく、主な収益源は広告主からの「広告費」と読者からの「課金」の2つしかありません。広告モデルが厳しくなりつつある中、海外自転車メディアは課金へと軸足を移しながら、うまく既存モデルとのバランスをとっているような状況です。

ちなみに雑誌はもともと広告と課金のハイブリッドモデルで、その多くは、10年以上前から実売部数(=課金)の減少を広告費で補うことで存続してきました。しかしコロナ禍で広告費が減少したことで、国内ではこの1年で100誌以上が休刊となっています。

2大自転車雑誌は発行を続けてくれていますが、Bicycle Clubは母体を変えて今年から隔月刊になり、デジタルプラットフォームとの統合を推し進めています(どんなかたちであれ2誌は続いてほしいというのが個人的な思いです)。

国内メディア

そんな中で国内の自転車オンラインメディアに目を向けると、海外のようにメンバーシップを導入することは現実的でないことが容易に想像がつきます。情報がペイウォールの向こう側に行き、ユーザーはお金を払わないと壁を超えられないとなったとき、メディアは「①お金を払ってでも読みたいコンテンツを提供し続けられるか」、そして「②お金を払ってくれるユーザーが採算に見合う数だけいるか」という2つの問いに対してYesという回答を導き出さなければなりません。

①については、そもそも課金する/しない以前の問題ですが、オウンドメディアプラットフォーム(YouTube、SNS、ブログなど)が発達し、メーカーや個人が自分たちで情報を発信できるようになっている今、メディアが発信する情報は「本当に価値があるものか」ということを再度問われるようになっています。

メーカーのプレスリリースやレースの結果だけををそのまま伝えるいわゆる“ストレートニュース”や、思慮が浅いと読者に捉えられてしまうコンテンツを出す限りは、読者は価値を感じることができません。

発信者のバックグラウンドや取材対象とのつながりこそがメディアの強みであり、それに基づいた価値ある情報発信が「信頼できるメディア」だと認識してもらえることにつながっていきます。

②は言うまでもなくスポーツ自転車の人口に直結します。コロナ禍で需要が増えているものの、供給不足とカテゴリの細分化によって、カテゴリごとの対象ユーザー数は現時点で潤沢とは言えません。また、もともと小さい国内のマーケットに対して課金の壁をつくることは、さらにマーケットの入り口を狭めるという中長期的なリスクもはらみます。

では自転車メディアの未来は暗いのか、という話になるかもしれませんが、そうではなく、この先を考えるのであれば、メディアビジネスだけに固執しないことが重要になってきます。つまり広告や課金以外のモデルを取り入れるということです。

それには正解と言える道はないため、それぞれが媒体の持つ強みに合った方法を模索していく必要があります(LoveCyclistにとってもこれは大きな課題です)。

著者

|

Tats(@tats_lovecyclist) 編集長。スポーツバイク歴8年。長年Webやデジタルマーケティングのコンサルティング領域で数多くのクライアントを担当してきたことから、スポーツバイク業界においてもマーケティング視点を絡めながら論じることを好む。同時に海外のアパレルブランドと幅広い交友関係を持ち、メディアを通じてさまざまなスタイルの提案を行っている。 |